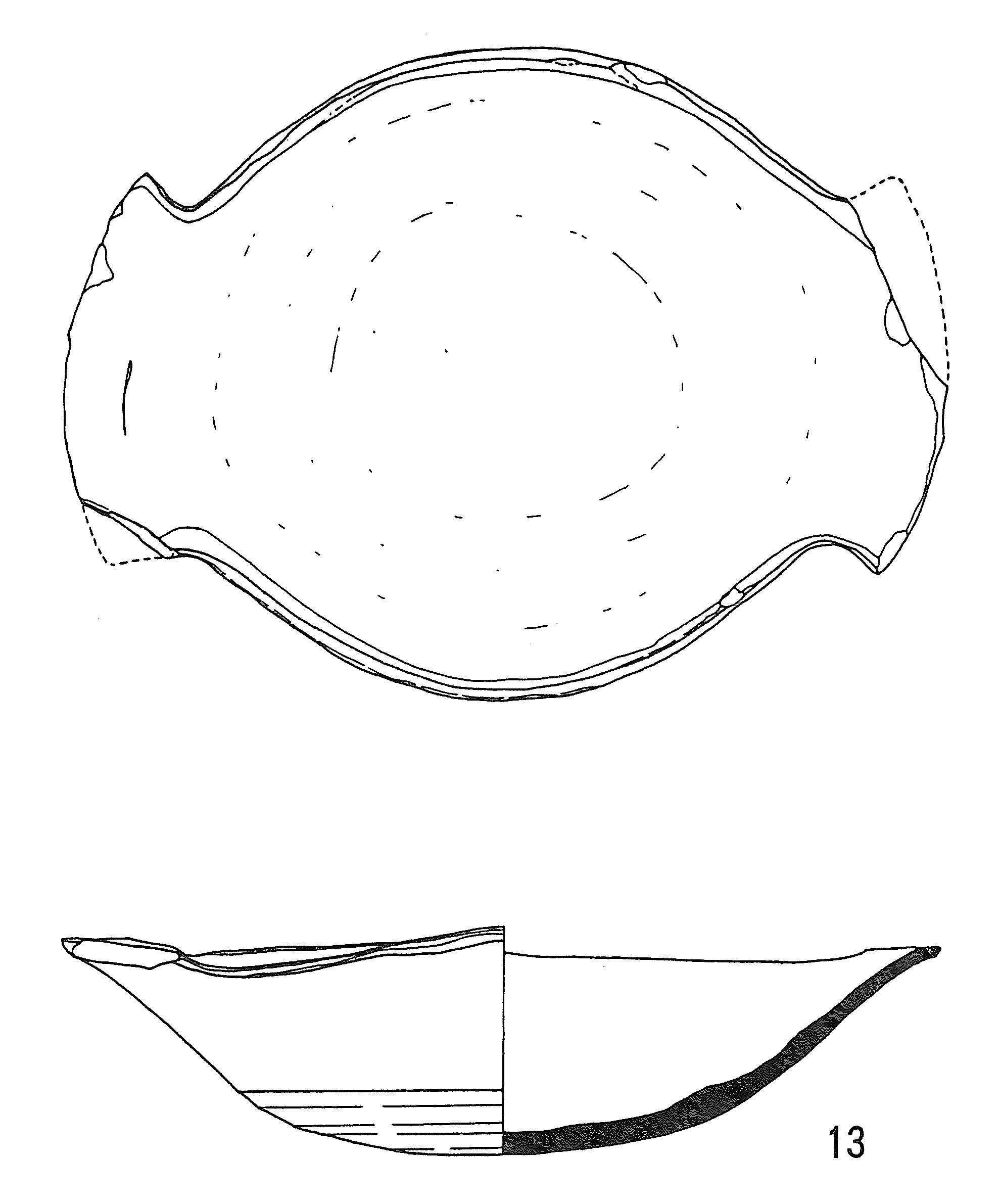

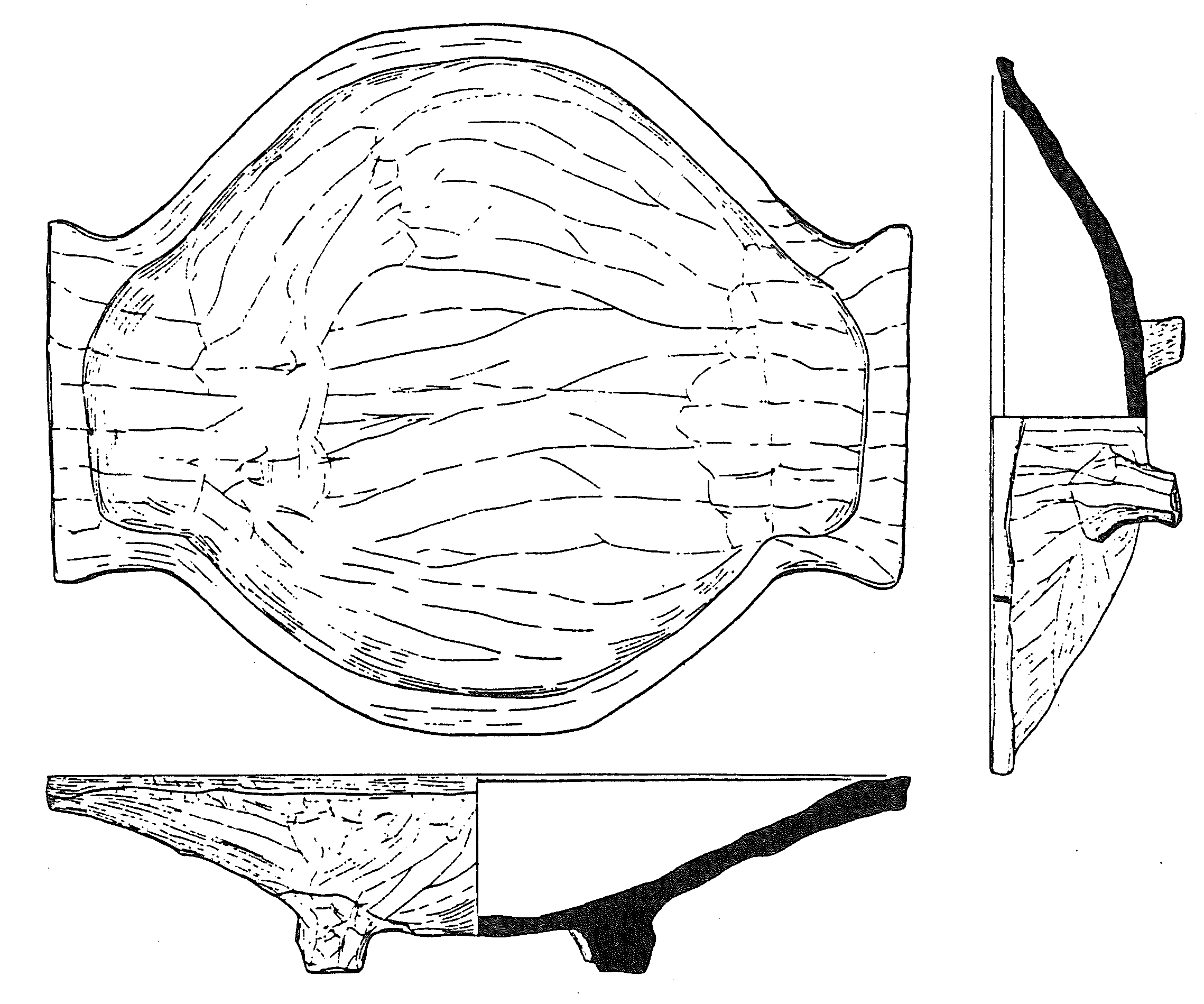

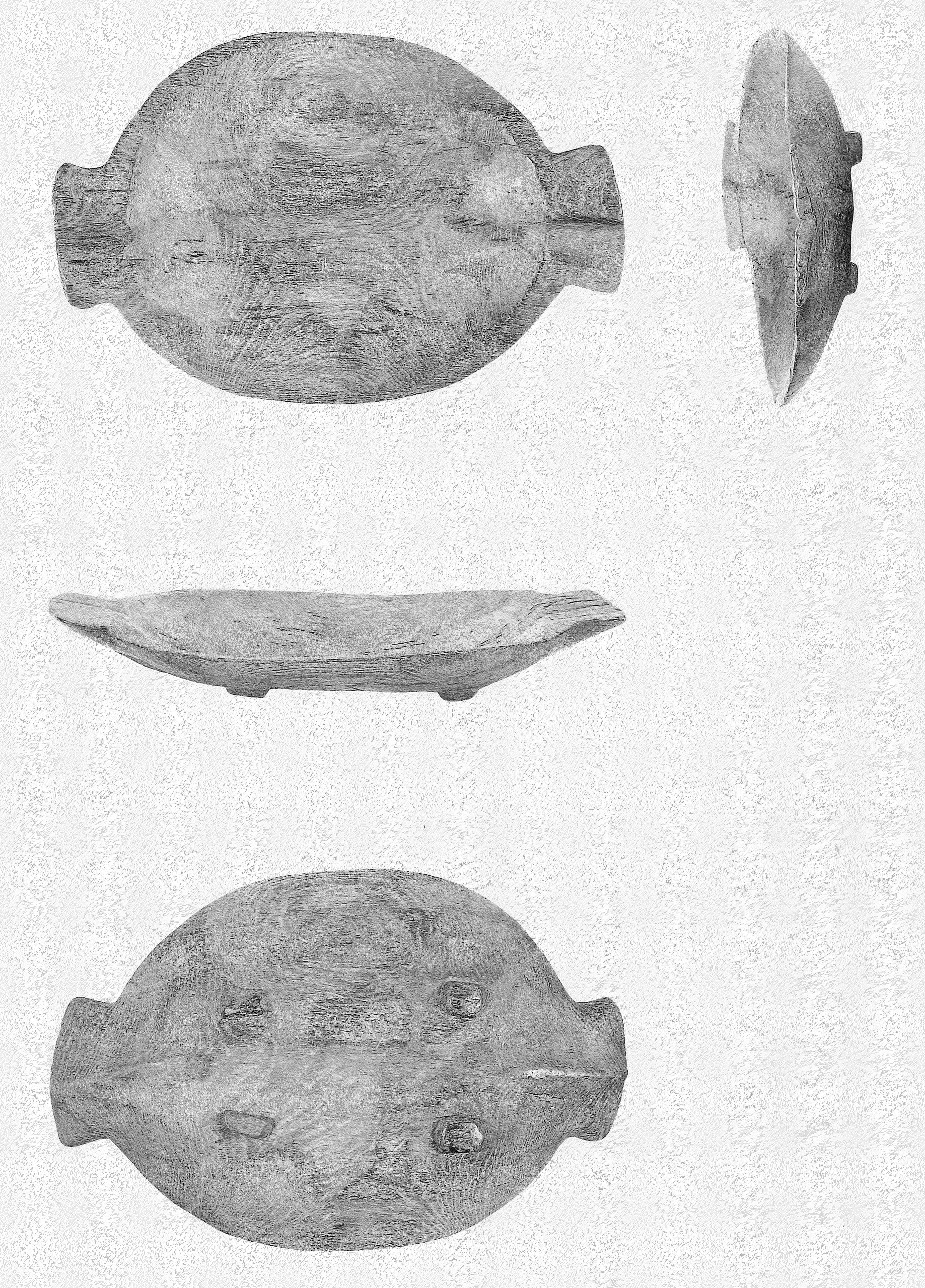

34.耳坏(全国)

(1)宮田1号墳(丹波篠山市)

(2)高蔵寺87号窯(大阪府)

(3)<参考> 袴狭遺跡(豊岡市)出土の木製耳坏

耳坏とは、中国の漢代に見られる漆器の名称の一つであるが、日本では皿状の容器に一対の取っ手状の突起がみられる焼き物について与えられた名称である。

脚の形態から、四つの短い脚がつくもの、須恵器高坏と同様の脚部がつくもの、脚のないもの、の3つに、取っ手の形態から、横方向に水平に伸びるもの、上外方に伸びるもの、の2つに分けることができる。

本来は、袴狭遺跡出土例のように木製品であったのを、やきもの(須恵器)に写したのであろう。木製品では板材から刳り出して製作するため、取っ手は水平方向に伸び、短い4つの脚がつくものであったのが、やきものに写されて以降、高坏と同様の脚が付けられ、取っ手は椀状に成形したものから削り出したために上外方に向くようになったものと思われる。

最も木製品に近い形状の高蔵寺87号窯(大阪府)出土例が5世紀と古く、他は6世紀になってから制作されている。

決して多い出土数ではないが、各地から点々と出土しており、6世紀になってから須恵器窯が地方で展開する段階に制作された多様な焼き物の一つとして注目できる。

<図の引用>

(1)西紀・丹南町教育委員会1993『大師山6号墳・宮田1号墳発掘調査概要報告書』

(2)大阪府教育委員会1978『陶邑Ⅲ』

(3)兵庫県教育委員会2000『袴狭遺跡』

※内容については各⾃の責任においてご利⽤ください。

※内容に誤りや不備等ございましたら、お⼿数ですが考古博物館までお知らせください。